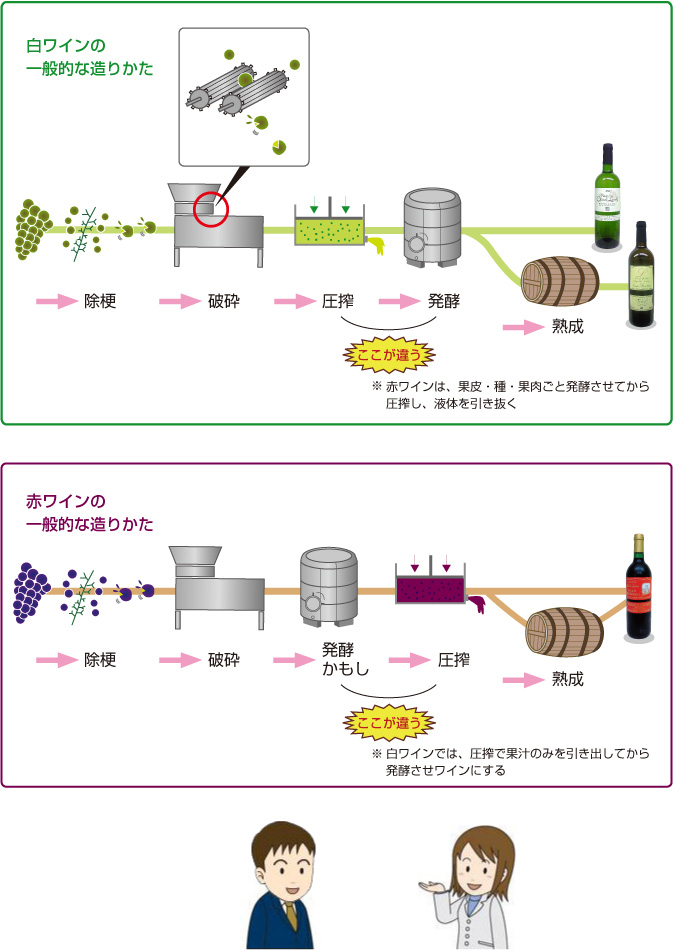

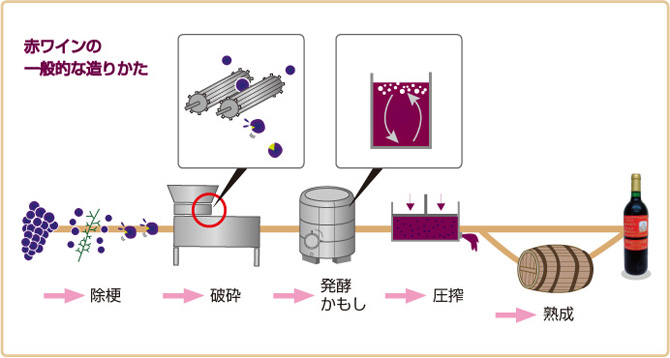

ソムリエの追言「赤ワインの一般的な造りかた」

「ロゼワインって、どうやって造るんですか? 」

「 うーん、その前に赤ワインの造りかたを知るほうがより理解しやすいので、

まずは赤ワインの醸造方法から、お話しましょう!」

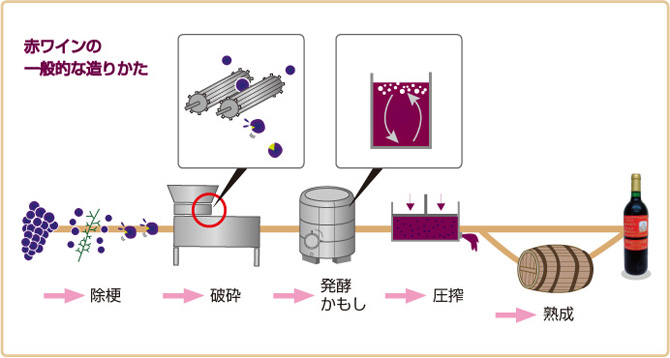

というわけで、今回は【 赤ワインの一般的な造りかた 】です!

赤ワインは、基本的に黒ブドウから造られます。

※0

そのブドウは食用のブドウとは異なるものです。

ワイン用のブドウは、食用ブドウに比べ、

糖分と酸味のバランス、果肉に含まれる果汁の少なさから、

そのまま口にしても、美味しくありません。

また、食用ブドウをワインにしようとしても、

成分の違いなどにより私達がいつも飲んでいるようなワインは

うまくできないといわれてます。

(日本でいくつかのメーカーが食用ブドウから販売用ワインを造っている事例はあります)

ブドウの房は 実と 果梗(かこう)と呼ばれる軸・柄で成り立っています。

一粒一粒の実が果梗についていると言ったほうがわかり易いでしょうか。

まずは、機械でブドウの房を実と果梗とに分離します。

果梗をつけたままの発酵では、雑味が多くなりすぎてしまうからです。

果梗は青緑した柄の部分です。

ブドウを果梗付いたまま一房丸ごと食べるところを想像してみてください。

なんか、苦そうに感じませんか?

それに比べて、皮付きのブドウの実、は何とか食べれますよね。

※1

その実を破砕機で種をつぶさないように、果皮と果肉をつぶします。

果実の種も噛んだことがある方はわかると思いますが、苦いです。

噛み潰した苦味は心地よい苦味なんてものではありません。

ちょうど、ブドウの実の皮を軽く破る感じです。

※2

軽く皮の破れた大量のブドウの実が大きな発酵槽に入れられます。

ステンレスタンクだったり、樽だったりと様々な発酵槽があります。

※3

すこし、難しくなりますが、化学反応のお話です。

発酵槽の中で、果皮などについた自然酵母(又は培養酵母を添加)の働きにより、

ブドウの糖がアルコールと炭酸ガスと熱に変わっていきます。

あえて、化学式など書きませんから、安心してください。

ちなみにこの化学式ソムリエ試験受ける際には、必ず覚えます。

ビールや日本酒と違って、デンプンを糖化せずに、

直接アルコール発酵ができる点が、ワインが最古のお酒たるゆえんでしょう。

要は、熟れたブドウの果実の皮が破れて、酵母菌が着けば、

自然にアルコールが出来上がってしまう、そんな感じです。

発生する熱により槽内の温度は上昇して、赤ワインであれば30℃前後になるよう温度管理

※4 をしながら平均5日程度、発酵を続けます。

また、発酵が進むにつれ、果皮や種子などの固形物は発酵槽の上面に浮き上がってくるので、発酵槽の下方から果汁の撹拌で均一化をします。

※5

無事にアルコール発酵が終了したら、液体に色と渋みをつけるため、かもし を行います。果肉には色素がありません。破れた果皮から、発酵によるアルコール・熱によって

果汁に色素が移っていきます。アントシアニンという色素です。ブルーベリーでも有名ですね。

種などからは、渋み苦味成分がゆるやかに移っていきます。

漬け込んでいるからこその成分の移行です。

また果皮からは、色素だけでなく、香りの成分も抽出されていきます。

皮を破った後や、発酵の段階でも、果肉、果汁に色素が移っていきますが、

この かもし を 経ることによって

より赤ワインとしての色合いと渋みを得ます。

発酵槽の中は、果粒と果汁、ひしめき合う固体に液体が混ざったまさにごった煮状態です。

※6

その液体だけを得るために、プレスする器に移し変えられます。

印象的な、乙女の足で踏んでいるイメージが湧いたりもしますが、

それは収穫祭などのセレモニーとしてのみ行われているものです。

プレスとは、ブドウに圧力をかけて、果汁を搾り取ることが目的ですが、

液体と固体とを分ける目的があります。

プレス器の中に入れた際に、沢山のブドウの重みで自然と流れ出る果汁をフリーランジュースと呼び、エレガントな風味

をもっています。

この液体を引き抜くことが大切です。

次に固形物(果皮・種)が付いている果肉部分を、プレス器で圧力をかけて、

種や果皮からの成分を多く含んだ

果汁(プレスワインと呼ばれます)を得ます。

プレスワインは、より、色味や渋みが強いのが特徴で、プレスの回数、時間によって変わってきます。

※7 つまり、出てくる果汁は2タイプあるのです。

この2つを併せて目指すワインに仕上げていきます。

しばらく後、乳酸菌によって ブドウの成分のリンゴ酸と呼ばれる鋭い酸味を

柔らかな丸みのある酸にする乳酸発酵が行われます。

落ち着いた酸味によって赤ワインの味が整っていきます。

この状態を経ないと酸の刺激が強すぎで飲めません。

※8

ワインを安定させ、さらに飲みやすくしていく為にタンクや木樽でワインを熟成させます。

※9

特に樽での熟成は、樽の成分、香りをワインに与え、空気接触により、

バランスよい飲み口複雑な風味になっていきます。

樽の木目を通して、ワインが蒸発していくと同時に熟成をしていきます。

この現象を「天使の分け前」なんて素敵な言葉に例えられてます。

天使が飲んだ部分を、補充していくのも大事な工程になっていきます。

この段階では、ワインにはブドウ成分による滓が浮遊物としてたくさん混じり、濁っています。

時間が経つにつれて、結合し、底に沈殿します。その沈殿物を澱(オリ)と呼びます。

澱の上の美味しい部分を抜き取るため、タンク・樽の移し変えが行われ、

ワインを雑味のない澄んだ味わいにしていきます。

また、さらに、その度合いを高めるため、卵白・ゼラチンなどを用いて行われたりもします。

※10

この時期のワイナリーの食事は卵の黄身を使った料理が多いとか・・・

こうして、色あい、香り、味わいなどがバランスよく整ったところで、

微生物や不純物を完全に取り除くためにろ過をして、やっとこさ瓶詰めです。

※11

瓶詰め後ワインによっては、すぐに出荷するものもある一方で高級ワインの多くは

貯蔵庫で瓶熟を経てさらに味わいに風味をもたせてから出荷します。

※12

そこから、長い旅路をへて、私達の手元へやってくるのです。

※0 少量の白ブドウを使う赤ワインもあります

※1 除梗(じょこう)と呼ばれます

※2 破砕と呼ばれます

※1・2 を 1台の機械で、破砕しながら、除梗する場合もあります。

※3 発酵槽の違いは?

・

【木樽】ワインに風味をつけやすい、衛生管理が大変

・

【ステンレスタンク】管理が容易、この段階では味わいに変化をきたさない

・

【コンクリート】 コストが比較的安価

※4 温度管理の必要性?

酵母も生き物です。温度が上昇しすぎると活動が鈍くなり発酵が進まなくなってしまいます。また、温度が高くなると、ワインの香味成分が失われてしまうので。

※5 ここまでのアルコール発酵を後の発酵

※8に対して主発酵と呼んだりします。

※6 マセラシオン(仏)・マセレーション(英)とも呼びます。

※7 圧搾 という工程です。垂直式、水平式、回転式と様々なタイプのプレス機器があります。

※8 第2次発酵または乳酸発酵(マロラクティック発酵)と呼ばれています。

※9 熟成 早めに飲むタイプはステンレス、高級タイプは樽でもオーク(樫)樽を使うのが主流です。

※10 澱引き、滓引き ⇒清澄作業と呼ばれています。

※11 造り手や産地によってはろ過しない場合もあります。ろ過し過ぎれば、ワインの味わいの上で重要な成分まで取り除きかねない理由などがあげられています。

※12 樽での熟成と異なり、酸素がない熟成、還元的熟成などと呼ばれたりもします。

どうですか、赤ワインのブドウからワインへの変化、醸造がお分かりいただけましたでしょうか?

つい最近まで地方で多くのワイナリーでは歯車の大きなものでブドウを房ごと潰していました。

⇒当店取り扱いのシャトー・ラ・ジョンカードのワインの造り方をこちらで紹介しています。